プロフィール:酔っ払いおじさん、広く浅く世間を語る

特技:リフティング50回

プロフィール:ゆとり世代(さとり世代)、独身、潔癖症、シニカルな視点は世代のせい?

特技:インターネット超高速検索

【熊本ラーメンは久留米から?】久留米ラーメンから玉名ラーメンへ、そして、熊本ラーメンを作った三人の若者たち

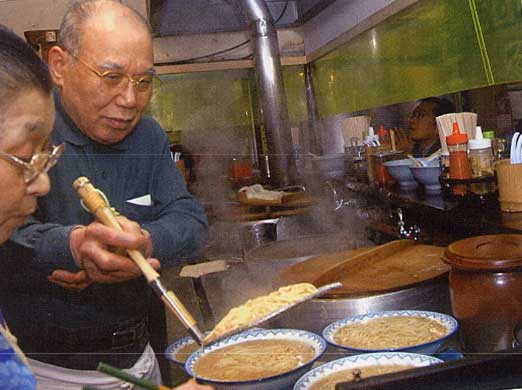

※写真は、「三九ラーメン」の四ケ所日出光さん

出典:熊本日日新聞 2006年4月7日 玉名ラーメンものがたり

久留米の「三九」で生まれたスープがルーツ

現在、九州で主流になっている豚骨中心の白濁スープについては、昭和21年に博多「赤のれん」で発祥したと伝えられているが、全九州的な流行のルーツは翌昭和22年、久留米の「三九」で生まれたスープだとされる。「三九」の杉野勝見氏は、「南京千両」の宮本氏と親交があり、「三九」の名付け親も宮本氏である。杉野氏は、支那そば自体は宮本氏ではなく、横浜中華街で修行をした老人から習ったそうである。当然、当初は広東系の澄んだ支那そばだったが、ある日スープの火加減の監視を他者に頼んで出かけた所、手違いで強く炊いてしまい、偶然白濁スープが出来たという。久留米に限らず、白濁スープがミスや手違いで発生したと言う地方は少なくない。

「三九」のラーメンは、その後熊本、大分、北九州、宮崎などにも影響を与え、現在九州で久留米ラーメンをルーツとしないのは鹿児島だけだと言われている。

久留米・玉名「三九」から熊本「松葉軒」「こむらさき」「桂花」「味千」へ

九州ラーメンの草分けは昭和13年に久留米で屋台を開いた「南京千両」である。しかし横浜中華で覚えたというこの店のスープは白濁してない。白濁スープの元祖は博多の「赤のれん」と久留米の「三九」。両者とも昭和22~23年に白濁スープを出し始めている。

久留米で三九は偶然煮詰まったというところから始まっている。後に杉野さんは、小倉で「来々軒」という店を出し、三九は四ヶ所出光さんに受け継がれる。四ヶ所さんは昭和27年に熊本の玉名市にラーメン店を開いた。これが熊本ラーメンの草分けとなる。つまり、熊本ラーメンのルーツは久留米ということになる。

この三九の味に惚れ込んだ人たちが、それぞれ熊本市内で「松葉軒」「こむらさき」「桂花」と開業、その後「味千」ラーメンは全国にチェーン展開し、中国にまで支店を出すほどの勢いだが、久留米にはなかったニンニクを加工した風味付けは、熊本で発祥している。

この熊本ラーメンを最初に東京進出させたのが「桂花」である。新宿に開いたその店は、本店の濃厚な味をそのまま東京に持ち込んだ。九州ラーメンの東京進出としては最古参であった。

水害で商売が立ち行かなくなった若者がラーメンに活路を

1953年、熊本県の白川流域で発生した「白川大水害」。死者・行方不明400人以上を出した未曽有の災害だが、実はラーメンの歴史にも少なからず影響を与えていた。

熊本県で初めてのラーメン店は、1952年に福岡県久留米市から進出した「三九」とされる。白濁豚骨発祥の店で、店主の四ケ所日出光さんが熊本県玉名市に支店を出し、その味を伝えた。

翌年白川大水害が起き、間もなくして店に3人の若者が訪れる。その1人が「こむらさき」を創業した山中安敏さん(故人)である。「玉名にうまいラーメンがある」といううわさを聞きつけたのだ

同行したほかの2人は、宮崎出身の安敏さんの友人である木村一さん、台湾出身の重光孝治さん。3人は熊本市で不動産、中古車販売業などで生計を立てていたが水害で立ちゆかなくなった。新たな商売と見定めたのが、ラーメンだった。

「三九」を訪れた3人はその後、熊本市に戻り、熊本ラーメンの歴史をつくっていく。木村さんは、現在も老舗として人気が高い「松葉軒」を創業。重光さんは「桂花」をへて、今や全世界に店舗展開する「味千ラーメン」を立ち上げた。安敏さんは54年10月に「こむらさき」を開店させた。

出典:熊本日日新聞 2006年4月7日 玉名ラーメンものがたり

4月の営業について☘️

二本木本店 【10:30〜20:30 OS】

下通店 【10:30〜20:30 OS】

桜町店 【11:00〜21:30 OS】

光の森店 【11:00〜20:30 OS】定休日なし。毎日営業します!

今月もラーメンを食べて元気に

乗り切りましょう〜🍜⊂((・・))⊃🥟#熊本グルメ #熊本ラーメン #黒マー油 pic.twitter.com/vKKxZxF7ZS— 黒亭 熊本ラーメン専門店 (@ramen_kokutei) April 9, 2023

【臭い?】とんこつラーメンの中で、熊本ラーメンはニンニクチップが特徴

↑おばちゃんが最初からたっぷりのニンニクチップを入れてくれた「味乃文化城 文化ラーメン」(熊本・水前寺2016年5月撮影、現在は閉店)

「肥後もっこす」の心意気。鶏ガラ入りの豚骨スープ、ニンニクで風味づけ

九州ラーメンと一口で言うが、同じ九州でも博多ラーメンと熊本ラーメンは全く違う。白く濁った豚骨スープということで、見かけはそれほど変わらないが、博多は豚骨100%が主流なのに対し、熊本は豚骨に鶏ガラを加える店が多い。マー油やニンニクチップなど、ニンニクを加工した物で風味付けをするのが特徴。

麺はいずれも加水の低いストレート麺だが、熊本の麺は博多に比べると太くてしっかりとした歯ごたえがある。具にはチャーシューのほかにキクラゲや高菜を乗せ、ネギは一文字を使う。紅生姜、辛子高菜に博多万能ネギという取り合わせの博多ラーメンとは少々顔ぶれが違っている。

博多では当たり前のめんをおかわりをする替え玉システムは熊本にはなく、ボリュームを求める人は大盛りを注文する。替え玉システムがないため一杯のボリュームは博多より多めである。

桂花が生み出した「マー油」

では、そのマー油はどのように誕生したのでしょうか?早速ですが、その誕生について桂花さんに聞いてみました。お答え頂いたのは創業者の娘さんである桂花二代目の旅井瑞代さんです。

(以下旅井さん談)

私は20歳から、勤労学生として合資会社桂花で社会保険加入し、桂花創業者久富サツキと香りの研究をしていました。豚骨スープにあって、病み付きになるような印象深い香りを求めていろいろ試しましたが、やはり、にんにくを主に、熊本の数種類の香味野菜を香ばしく揚げた物が私たちの好みにあいました。香りがよくたつように、肉のミンチを作る道具で手回しで挽いていました。熊本ラーメンは、にんにくチップを使っているところは多いですが、私どものように、このミンチで挽くようなことはどこでもやっていなかったと思います。とても好きな香りができ、病みつきになりそうな香、まるで麻薬ね、と言いながら、麻薬とはあんまりなので魔法の油ということで、マー油と名付けました。(終了)

【新宿東口・アルタ路地】ラーメンブームの前から東京で熊本ラーメンを広めた桂花ラーメンの功績

【世界進出する熊本ラーメン】アジア・世界へと広がるのは味千ラーメン

味千ラーメン、欧州初出店 ローマにある国際空港に店舗

欧州初店舗はフランチャイズ(FC)店で、店舗面積約300平方メートル。国際空港のフィウミチーノ空港で新たに12月21日開業予定のターミナル内にオープンする。

重光産業は1994年に台湾に海外1号店を開業。今年7月時点で東南アジアやアメリカなど計12カ国でFC展開を進めており、海外店舗数は日本国内(84店)の9倍の764店に拡大している。

出典:mainichi.jp

出典:p.twipple.jp

【誰か教えて】熊本ラーメンの歴史について僕の疑問

「どぎゃんかなるよ!」…ご当地「味千ラーメン」創業者おばあちゃん 炊き出し800杯の奮闘

「味千ラーメン」を展開する重光産業(熊本市東区)が、県内の避難所で炊き出しを続けている。夫の重光孝治氏=故人=と一緒に、ラーメン店を創業した彰子さん(78)も、約15年ぶりに“現場復帰”し、被災者の心と体を温めている。(中村雅和)

大津「文化ラーメン」を食べて、帰りに「ホットドッグ四ツ葉」に寄ったのは2019年、4年前か🥲

「【熊本・大津町】世界で一番好きな文化ラーメン(餃子もチャンポンもうまい!)」くまとR子の子育て日記(373日目) https://t.co/kGol0ny0Ft

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) April 20, 2023