プロフィール:酔っ払いおじさん、広く浅く世間を語る

特技:リフティング50回

プロフィール:ゆとり世代(さとり世代)、独身、潔癖症

特技:インターネット超高速検索

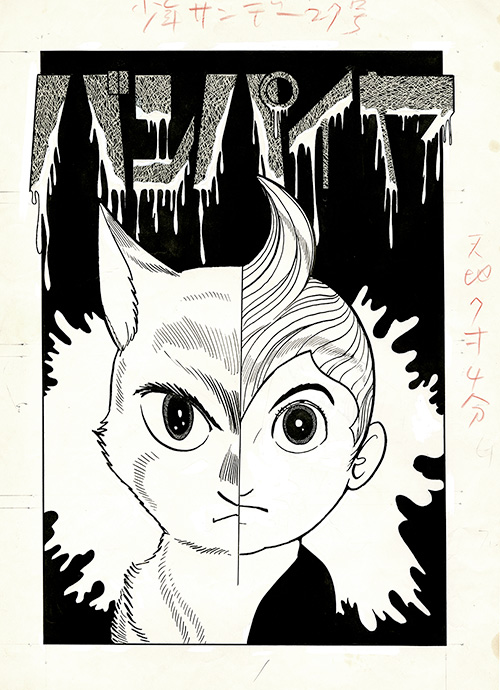

【手塚治虫全部読む11】悪とは何か?転機となった傑作「バンパイヤ」第1部、しかし第2部未完に【1966年週刊少年サンデー】

出典:grok

オオカミに変身する少年・トッペイを主人公にした怪奇作品です。

ある日、トッペイと名のる少年が、アニメーション制作会社・虫プロにあらわれ、手塚治虫社長に頼みこんで入社することになりました。

トッペイは、実はオオカミに変身するバンパイヤの一族で、行方不明の父を探すために上京してきたのでした。けれども、その秘密を悪人・ロックに知られてしまい、トッペイは、ロックの悪だくみに利用されてしまいます。

一方、同じころ、これまで人間にしいたげられてきたバンパイヤたちが、ひそかにバンパイヤ革命を起こすことを計画していました。その革命をやめさせようとするトッペイと手塚治虫。バンパイヤ革命をも自分の悪だくみに利用しようとするロック、そして警察、それぞれのおもわくが入り乱れ、トッペイはしだいにおいつめられていきます。

「バンパイヤ」は—-まだPRする気だよ、図々しい—-「マクベス」のパロディである。ボクはシェイクスピアは齊藤茂吉氏ぐらい好きだが、「マクベス」と「リチャード三世」だけは大嫌いだ。あのロシア料理の羊みたいなどぎつさが手塚節に合わないらしい。これを使う気になったのは、「悪とはなにか」という、愚にもつかないテーマの物語の、骨組みにしたかったからだ。間久部緑郎という主人公が、横浜の親不孝通りで、三人の星占いの老婆に、九竜虫かなにかを呑まされて、世界征服を予言されるところからはじまる。この作品に非難が集まったのは、まだほんの序の口で、読者はあまり唐突で異質な語り口に抵抗を感じたんじゃないか、といい意味に解釈したんだが、実のところ、ボク自身ひどく気持ちにいらだちと迷いがあることはかくせないのだ。

(後略)

(『話の特集』 1966年10月号 手塚治虫への弔辞 より抜粋)

シェークスピアの「マクベス」をベースにした作品で、ロックが、悪の化身のような青年・間久部緑郎を怪演しています。

バンパイヤ族と人間の戦いを描いた第1部は「週刊少年サンデー」に連載され、その後、ウェコが登場する第2部が少年向け月刊誌「少年ブック」に連載されました。

【未完の2部】悪魔の申し子・ロック、バンパイヤのトッペイが再び登場、そして新たに描かれた奇獣ウェコとは…?

出典:バンパイヤ 4 手塚治虫

悪魔の申し子・ロックが、奇獣ウェコを利用して、再び悪魔の計画を遂行するという怪奇犯罪ドラマです。

死んだと思っていた悪魔の少年・間久部緑郎、通称ロックは、実は生きていました。

そのロックが、台湾の奥地でウェコという動物を手に入れ、日本へ舞い戻ってきたのです。

ウェコとは、動物の血を吸って生きるネコのような姿の動物で、自分の身を守るために、どんな人間にでも変身することができるのでした。

つまり、人間が獣に変身するバンパイヤの逆が、ウェコなのです。

ロックは、このウェコを教育し、檜山財閥の御曹子・ハヤトに化けさせて、檜山家の遺産と会社を乗っ取ろうと計画します。

しかし、ロックが殺したと思っていたハヤトは、記憶喪失となって生きていました。

(未完)

第2部はテレビドラマ放映開始時にメディアミックスとして、『少年ブック』にて1968年10月号から1969年4月号まで連載されたが、掲載誌の休刊により未完に終わった。

なお、講談社版『手塚治虫漫画全集』刊行の際、最終回配本として、編集部側が『新宝島』の収録を主張したのに対し、手塚は「かきおろしの話題作――たとえば「バンパイヤ」の完結編など――」を加えることを主張したが、編集部に押し切られたという。

※4巻のあとがきより抜粋

とにかく長編まんがの場合は、だれがどうなって最後にはどうなる……なんてことまで考えてとりかからないと、出場(でば)がごちゃごちゃになってしまって、すじのかきようがなくなります。ボクのまんがが何人も主役をだしながら、はじめからおわりまで、ごちゃごちゃしたり、まちがったりしないのは、バッチリ最初に、こういうことをきめてしまうからです。よく人に「手塚さんは連載をあんなにもっていて、人物をまちがえませんね」といわれますが、こうはっきりきめてしまえば、まちがえようがないのです。ただ眠くなってくると、アトムの顔が、真一やトッペイと似てしまうようなことはあります。

鉄腕アトムクラブ 昭和41年7月号~8月号「ボクのまんが記-まんが創作法」より出典:バンパイヤ 4 手塚治虫

関連エントリー→【1987年から死の直前まで】手塚治虫、未完の遺作3作品を読む

コメント